Il kamishibai, “teatro di carta”, è un antico tipo di teatrino di strada. Risale, in forma diversa, all’etoki del XII secolo: i monaci buddisti utilizzavano gli e-makimono per raccontare episodi mitologici e storie edificanti. Questa modalità di racconto sarebbe stata tramandata fino ai periodi Edo e Meiji, in cui assunse spesso la forma dei tachi-e (“disegni in verticale”).

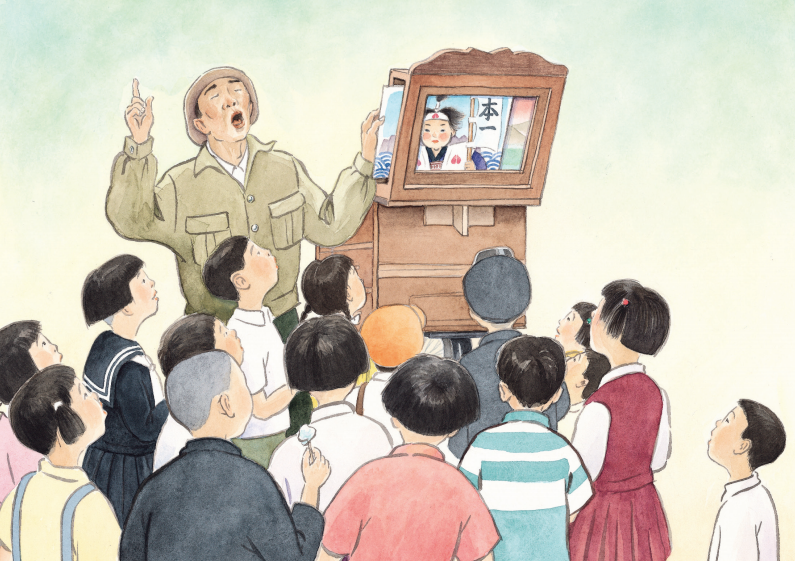

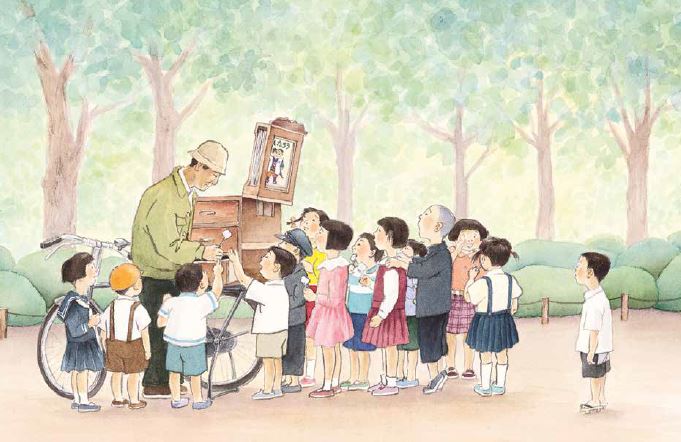

Tornò in voga negli anni Venti e fino ai tardi anni Cinquanta come intrattenimento per i bambini di città, villaggi e zone rurali, con un picco di diffusione nel 1935-38. Artisti ambulanti giravano di località in località su biciclette attrezzate, nella parte posteriore, con una struttura di bambù in guisa di teatrino delle marionette, sul cui fondale nero venivano fatti scorrere pannelli di cartoncino illustrati: ogni disegno, dipinto a mano, raffigurava un momento di un’avventura narrata dall’artista con voce coinvolgente, testi mai del tutto uguali da un’esibizione all’altra e occasionali accompagnamenti musicali.

Il pagamento consisteva nell’acquisto, da parte dei bambini, di dolciumi venduti all’asta. A metà degli anni Trenta erano censiti circa 3 milioni di declamatori in tutto il paese, dei quali circa 2500 nella sola Tokyo; in totale, nel dopoguerra, circa 5 milioni fra bambini e adulti assistevano giornalmente agli spettatori itineranti.

Molte storie del kamishibai erano seriali, per far accorrere il pubblico all’arrivo dell’artista ogni settimana per un nuovo episodio, che si concludeva sempre con un colpo di scena; e gli spettacoli non riguardavano solo la narrativa ma esisteva anche un sottogenere informativo, notiziari per adulti in forma illustrata. Le illustrazioni erano spesso realizzate da artigiani che facevano capo a società le quali smistavano a noleggio le serie di disegni ai vari artisti: si trattava, insomma, di un redditizio settore commerciale in un Giappone ipotecnologico e in cui i manga non erano ancora un tipo di spettacolo influente.

I disegni erano in stili vari, a carboncino, pennelli, pittura a olio o acquarelli su cartoncini leggeri ma di sufficiente durevolezza. Le esibizioni riuscivano a essere sempre emozionanti, dato che l’artista soleva mostrare la nuova illustrazione facendovi slittare sopra quella precedente poco alla volta: questo creava attesa negli spettatori, fornendo una illusione di moto nella fissità che anticipa le tecniche di semianimazione televisiva.

Giocando un po’ con le parole, possiamo dire che i pannelli disegnati di cartoncino scorrevoli del kamishibai fossero effettivamente dei “cartoni animati”. Risulta pertanto chiaro che la natura polisemica e teatrale del kamishibai anticipi sia i manga sia i disegni animati per la natura sequenziale, dinamica, multiscenica e audiovisiva.

I quadri raccontati dal narratore con varie voci ricorrono in modi diversi, ma paragonabili, in molte culture sia asiatiche che europee: per esempio, nell’esperienza storica dei cantastorie itineranti di cui abbiamo contezza nella Sicilia rurale; ed è grazie a queste compresenze nella distanza che possiamo rassicurarci sulla necessità antropologica delle narrazioni orali, tecnologicamente povere ma semioticamente ricche come il kamishibai, quali prodromi delle sollecitazioni audiovisuali e multisensoriali del manga.

Fonte: estratto dal libro “I Manga – Introduzione al fumetto giapponese” di Marco Pellitteri e pubblicato da Carocci Editore

*** Se trovi gli articoli, le traduzioni e le recensioni di questo sito utili, per favore sostienilo con una donazione. Grazie! ***