Come dal Gagaku e dal Bugaku si passi al Nou non è facile stabilire. Gli storici ed i critici più autorevoli non sono in genere d’accordo. Una disamina acuta e ponderata delle diverse opinioni riuscirebbe tediosa e forse anche ardua.

Un ponte di passaggio tra le danze musicali nelle quali i danzatori usavano la maschera e uno spettacolo ove il ballo si accompagnasse la pantomima e un’azione sostenuta dalla parola, fu segnato assai probabilmente dal Sarugaku o danza della scimmia (saru: scimmia, gaku: danza) che aveva in sé elementi non soltanto scenici ed espressivi ma satirici e, in una parola, teatrali.

Secondo alcuni studiosi il Sarugaku derivava (e secondo altri ne possiede la stessa etimologia sanscrita) dal Sangaku, l’antichissimo spettacolo cinese introdotto nell’anno 820 alla Corte di Kyoto in occasione di una audizione di inni indiani, ed era costituito da una rappresentazione di giocolieri che scagliavano in aria, durante l’esecuzione del canto, palle e bastoni.

Il Sarugaku costituì in un’epoca successiva – per trovare il suo culmine durante lo shogunato del Minamoto – una vera e propria commedia che descriveva e interpretava fatti della vita quotidiana (come, ad esempio, un personaggio famoso che si mischiava al popolo sotto mentite spoglie, o un paesano sconcertato del traffico di una grande città, ecc.) assorbendo tutte le storie e le leggende antiche. Aveva, come l’antica Kagura, un carattere burlesco e canzonatorio che può rammentare, con molte riserve, le atellanae romane, con caratteristiche tuttavia eminentemente sceniche, imitative ed espressive.

Se dal Sarugaku potè in un certo senso e sotto certi limiti derivare il kairai, ossia l’arte di comandare a potenze superiori, proveniente a sua volta dai sistemi divinatori e cabalistici della Cina e dell’India, tuttavia, tradizionalmente esso rimase ancorato alla scena teatrale.

Una forma di spettacolo danzato che spesso si confonde col Sarugaku e si identifica in esso […] è il Dengaku o «danza delle risaie» cui assisterono tra il 1200 e il 1300 i preti di Buddha, dopo che nel IX secolo buddhismo e shintoismo si furono uniti in una sola religione.

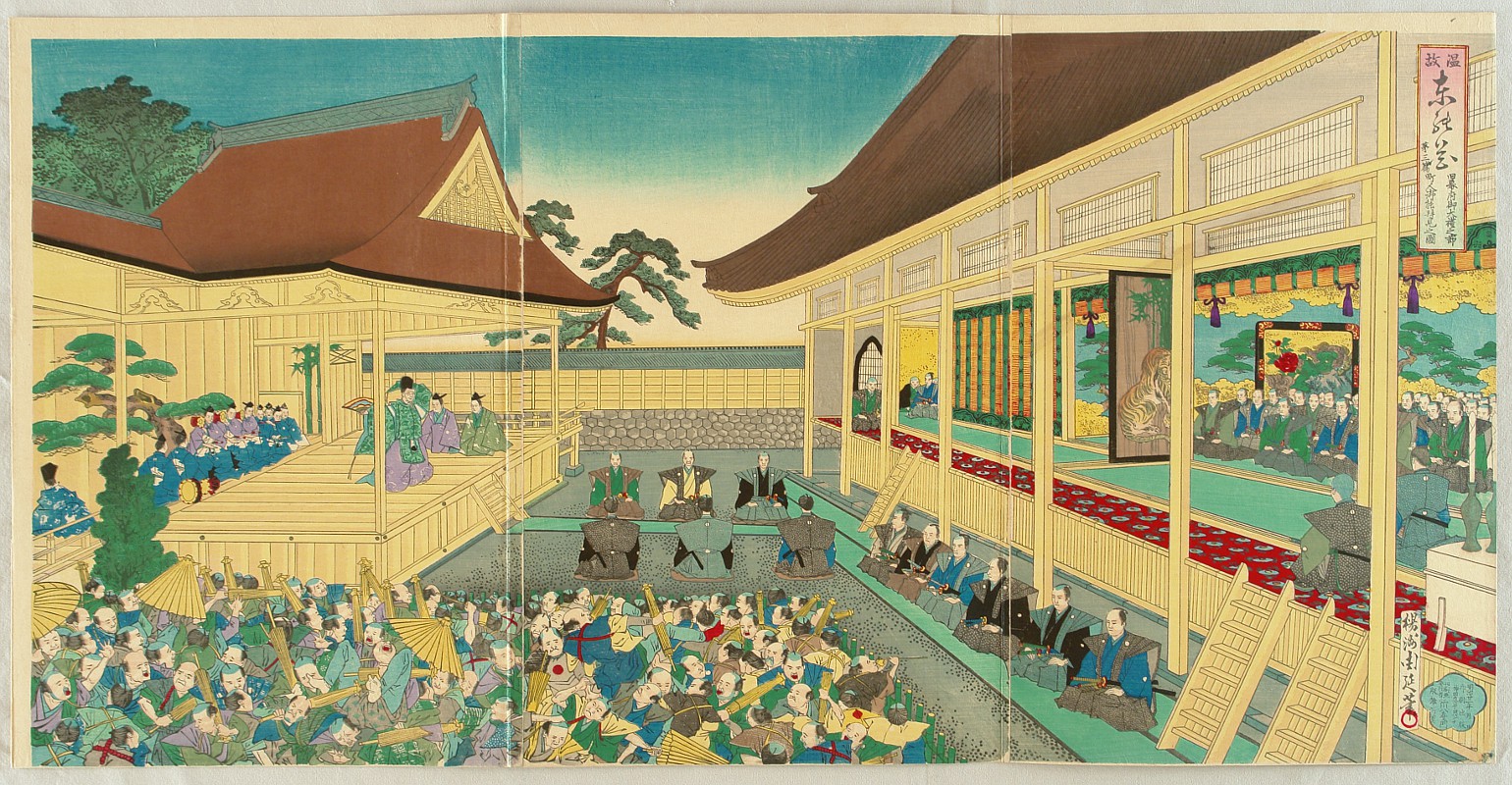

Dapprima i Dengaku ebbero carattere di «misteri» religiosi in una sorta di quadri rievocativi di feste leggendarie, poi, verso il principio del 1300, uscirono in giorni determinati dal recinto dei templi e vennero popolarizzandosi, non più limitati a solennizzare la piantagione del riso, ma eseguiti pure fuori stagione accanto ad altri spettacoli di giocolieri, acrobati, lanciatori di coltelli, burattinai.

Si passò così a chiamare Dengaku anche l’insieme di queste rappresentazioni popolari che ricordano un poco le nostre sagre campestri, i cui danzatori iniziarono a tramandare la loro arte di padre in figlio, protetti dai buddhisti dai quali furono accolti non di rado nei templi, costituendo una categoria a sé, detta dei Dengaku-boushi (bonzi-dengaku), che portavano la testa tosata come quella dei bonzi veri e propri e vestivano un abito chiaro con pantaloni a tromba.

Alla pura danza pantomimica, il Dengaku venne aggiungendo una breve trama d’azione drammatica, nella quale un attore […] spesso in abiti di fanciullo (kokata), vestito riccamente di broccato rosso ed oro si avanza a passo cadenzato su di un palco improvvisato verde e scarlatto a forma di mezzaluna, guizzando velocemente e con straordinaria leggerezza da una parte all’altra della scena. Si può dire che addirittura dall’epoca di Heian il Dengaku diviene un ramo dell’arte drammatica, raggiungendo il suo apice tra il XIV e il XV secolo.

Sia nel Dengaku che nel Sarugaku (dopo che da quest’ultimo venne a scomparire la materia buffonesca per rivolgersi in gloria di ispirazione a temi mitologici o storici) troviamo manifestazioni di realismo spesso eccessivo e di moralità più che dubbia (caratteristiche queste della farsa popolare, antica come il mondo) tanto che le antiche cronache riferiscono come gli spettatori fossero costretti sovente a chiudere gli occhi per non inorridire.

Si erano nel frattempo diffusi ed assimilati negli spiriti immaginosi e fantastici del popolo i racconti avventurosi ed eroici del Genji Monogatari, il più famoso romanzo della letteratura giapponese composto nel XI secolo da Murasaki no Shikibu, del Hougen Monogatari, il cui soggetto principale è il trionfo di Kiyomori nella guerra degli anni Hougen (1156), dello Heiji Monogatari, che narra lo sterminio dei Minamoto (questi due ultimi attribuiti ad Hamuro Tokinaga) e finalmente dello Heije Monogatari, o romanzo dei Taira, che racconta l’ascesa e la caduta di questa grande casata.

Il gusto per l’eroico e il drammatico si trasferì pertanto anche in quelle forme di spettacolo, quali il Sarugaku e il Dengaku, che avevano, sia pure in embrione, un contenuto drammatico. L’avvento dello shogunato degli Ashikaga portò ad un edonismo diffuso, che ammorbidì, ingentilendoli, i costumi e, affrancando il popolo delle influenze sociali e spirituali della Cina, lo rivolse ancor più all’amore della poesia e delle rappresentazioni sceniche: a tutto ciò insomma, che poteva suscitare un interesse intellettuale e morale, pervaso da un senso di dolce e compiaciuta malinconia, nell’ambito delle concezioni buddhistiche, le quali proclamavano la verità e l’annullamento del dolore.

L’idea drammatica si va quindi liberando sempre di più dagli addentellati di uno spettacolo puramente o particolarmente visivo. La danza, per così dire, prese voce, la parola sostituì o sovrastò il gesto e il Sarugaku che va lentamente eclissandosi, divenne dramma completo, e si trasformò in Sarugaku-nou o più semplicemente Nou.

Tratto dal libro Storia del Teatro Giapponese di Pietro Lorenzoni*** Se trovi gli articoli, le traduzioni e le recensioni di questo sito utili, per favore sostienilo con una donazione. Grazie! ***