Chi l’avrebbe mai detto, che un manoscritto destinato alle ceneri potesse diventare in epoca moderna uno dei testi più famosi del Giappone?

Chi l’avrebbe mai detto, che un manoscritto destinato alle ceneri potesse diventare in epoca moderna uno dei testi più famosi del Giappone?

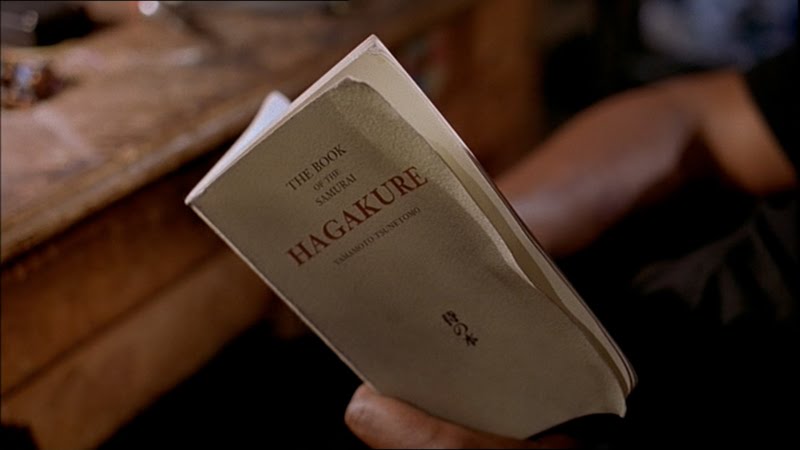

Sì, proprio così! Yamamoto Tsunetomo, prima di morire, diede istruzioni al suo allievo Tashiro Tsuramoto, di bruciare tutti gli undici volumi di Hagakure. Ma piuttosto che entrare nel vivo dei suoi contenuti morali e pedagogici, è bene fare un salto indietro nel tempo, e spendere qualche parola su come le informazioni sono giunte fino a noi, o meglio, come non sono mai giunte.

Per una volta, insomma, al posto di parlare di Hagakure, forse è il caso di capire perché è stato scritto e che cosa realmente ci vuole trasmettere. E per fare ciò dobbiamo rispolverare la figura del Samurai.

Le arti marziali e l’impatto che hanno avuto sulla classe guerriera giapponese, nelle migliori scuole, sono stati tramandati oralmente e gelosamente, e non hanno mai fatto parte di manuali cartacei, rendendo fruibili le informazioni solo a ristrette cerchie di persone, direttamente coinvolte in quelle scuole. Lo stesso si può dire dei rapporti personali e di vassallaggio all’interno dei vari Clan.

Tali informazioni, perciò, sono state facilmente travisate e modificate durante il corso della letteratura classica e moderna, ed è difficile trovare dei testi che rendano giustizia a ciò che è sopravvissuto nei cuori, di generazione in generazione, e non sulla carta.

Un aiuto non da poco, per lo studio della storia del Giappone e per la comprensione del periodo feudale, teatro indiscusso delle vicende dei Samurai, ci viene fornito da alcuni testi chiamati monogatari, racconti epici scritti durante i vari periodi storici, il più possibile fedeli alla tradizione orale, e nei quali emergono molti aspetti della vita, anche privata e molto discussa, di questi guerrieri.

Si racconta del loro valore, ma anche delle loro debolezze e della loro sessualità, frutto di un intenso culto delle virtù del maschio e della sua figura prominente rispetto a quella della donna, da sempre soggetta alle rigide regole patriarcali, che sin dai tempi più antichi hanno retto la struttura della famiglia giapponese.

La loro preparazione tecnica e spirituale, tuttavia, non necessariamente era esternata e resa pubblica, ma costituiva un patrimonio intimo e personale che difficilmente vedeva la luce. Molte informazioni sullo stato d’animo dei Samurai non sono mai state documentate, mentre si trovano diversi testi in cui si riportano le loro gesta.

Il Samurai, simbolo di grandi valori etici e morali, spesso restava nell’ombra, tanto è vero che lo stesso titolo completo Hagakure kikigaki, che letteralmente tradotto significa ‘appunti di cose udite all’ombra delle foglie’, e che costituisce un vero e proprio codice di condotta ispirato ai grandi valori del Bushidou, sta a indicare che l’animo umano cela la sua vera essenza e non la rende visibile alla luce del sole.

Nel guerriero medioevale giapponese, la superiorità militare non aveva bisogno di essere esternata e tanto meno dimostrata, ma faceva parte di un patrimonio spirituale e culturale, che essendo rimasto il più delle volte intimo, rende oggi difficile trovare informazioni che non abbiano subito una seppur minima distorsione.

La preparazione del Samurai era rigidissima sia dal punto di vista fisico e militare, sia dal lato spirituale e morale. Il concetto di “vita” e “morte”, diversamente da quanto si pensi, era molto più complesso e profondo, ed è superficiale generalizzare, dicendo che il Samurai non aveva alcun indugio a porre fine alla sua vita per andare incontro alla morte.

E’ sì vero che il Samurai, sul campo di battaglia, non temeva la morte, giacché la disciplina austera lo preparava ad affrontare qualsiasi situazione senza paura e con il “cuore inamovibile”, ma la caratteristica più importante che lo distingueva, era il profondo rispetto per la vita, in tutte le sue forme, compresa quella del nemico. Una grande responsabilità, custodita in una spada che aveva due distinti poteri: togliere o risparmiare la vita.

La morte, in estremo oriente, è sempre stata considerata come “la conquista della vita”, che trova il suo più alto grado di completezza proprio quando si muore: “vivi ogni momento come se fosse l’ultimo”. Già nel periodo Heian (794 – 1185), tramite le filosofie buddiste, iniziò a diffondersi il concetto di evanescenza della vita, chiamato mujokan, che farà da filo conduttore a letteratura e poesia per buona parte dei secoli successivi, e influenzerà soprattutto i guerrieri, su come considerare la loro stessa vita, mettendola in secondo piano rispetto al loro dovere.

Solo la grande considerazione di ciò che la vita rappresenta e la consapevolezza di come possa essere vissuta intensamente, vivendo ogni attimo come unico e irripetibile, potevano condurre l’animo del guerriero lungo il sentiero che dalla vita porta alla morte. Il tema della morte, che il Buddismo e le dottrine Zen affrontano in modo fatalistico, era parte integrante della crescita spirituale del guerriero, e data la complessità di tale significato, l’argomento andrebbe affrontato con le dovute attenzioni.

Le dinamiche emotive e di conseguenza comportamentali dei Samurai, erano il frutto di innumerevoli stati d’animo, che mescolavano la violenza con il dovere, la dignità e l’onore, altissimi principi che si concretizzavano, in prima battuta, nella lealtà verso il proprio signore. Lo stato di convinzione del proprio ruolo e del proprio destino, sostenuto e giustificato da grandi valori morali, etici e religiosi, è stato uno dei motivi che hanno reso la figura del Samurai simile a quella di un guerriero indomabile.

Il concetto di morte legato ai Samurai, è stato spesso mal interpretato, e questa deformazione di significato deriva sovente dalla lettura poco attenta o troppo personalizzata di alcuni testi.

In particolare, Hagakure, risalente al XVIII secolo e in occidente molto popolare in quanto contenente le basi del “codice etico del guerriero”, già nel capitolo introduttivo, sono riportate le seguenti parole: “Ho sentito che la Via del guerriero, si fonda sulla morte”.

E ancora… “Quando egli arriva alla morte, conta solo il modo più veloce di morire”.

La capacità di sacrificio dei Samurai, non trova eguali nella storia, tuttavia, una simile lettura lascia sovente spazi di interpretazione troppo ampi.

Hagakure, stilato dunque da Tsuramoto Tashiro e pubblicato appena nei primi anni del 1900, fu concepito da Yamamoto Tsunetomo, una volta ritiratosi come monaco alla fine della sua carriera di Samurai, e contiene la sua visione sulla condotta del guerriero, basata sull’assoluta devozione e fedeltà nel rapporto tra vassallo e signore. Quasi tutti i grandi Samurai, infatti, finito il loro servizio, si dedicavano al ritiro monastico presso qualche tempio, e per trasmissione divina, erano soliti tramandare la loro esperienza spirituale e di uomini d’arme.

E un Samurai, che sul campo di battaglia ha visto più volte la morte in faccia, non può far altro che raccontarla e fare di questa il filo del suo discorso. Lo stesso Tsunetomo non essendo più in servizio, in Hagakure afferma di sentirsi lui stesso come un morto.

Bisogna però dire che visto il periodo storico in cui visse, è facile dedurre che egli non abbia mai operato da vero guerriero, dato che il periodo Edo fu caratterizzato da un clima di relativa pace, e i Samurai erano più che altro dei burocrati e non i sanguinari guerrieri dell’era Sengoku.

Per questo motivo Hagakure è un testo interpretabile, e soprattutto in occidente, ci si ispira a questo modello per delineare la figura militare ma anche romantica del Samurai, inducendo talvolta il lettore a conclusioni troppo intense, dove troppo spesso si va a parare su quella che alcuni autori chiamano “la pazzia della morte” o shinikurui.

Un’attenta analisi dei capitoli centrali, tuttavia, rivela che il testo contiene dei valori etico-morali che possono essere soggetti a libera interpretazione. Hagakure indubbiamente è contraddittorio, e anche il tema della morte, sembra avere dei significati ben diversi da quella che è l’apparenza di superficie.

Se dunque “la Via del guerriero si fonda sulla morte”, com’è riportato nel più esplicativo verso di Hagakure, si giunge rapidamente alla conclusione che qualsiasi alterco o battaglia portavano inevitabilmente il Samurai alla morte, dato che il giuramento d’onore fatto nei confronti del suo signore, gli dava poco scampo nello svolgimento del suo mandato.

Tutto ciò, presuppone un’interpretazione rigida della figura del Samurai, una sorta di macchina da guerra, considerato per la sua sola funzione di servitore-guerriero: “combattete come foste già morti; lottate per la vittoria come foste già sconfitti”.

Alcuni passi di Hagakure, invero, descrivono l’importanza dell’onore e del dovere come principali motivi di successo della propria vita e della sua conseguente longevità, delineando una figura del Samurai, non solo militare. Questi stessi elementi, svolgevano un duplice ruolo, e se da un lato favorivano una condotta leale ed esemplare della propria vita, sul campo di battaglia si concretavano nell’adempiere fino in fondo il proprio ruolo, conseguenza che spesso e inevitabilmente portava il guerriero al cospetto della morte.

La fuga dalla morte avrebbe significato, invece, disonore e disgrazia, le cose peggiori per un Samurai. Si deduce quindi, che la lealtà e la fedeltà superavano qualsiasi altro bisogno personale, trasformando il Samurai in un guerriero sanguinario, ma allo stesso tempo romantico, in quanto, il legame verso il clan e verso il daimyou, metteva in secondo piano persino la sua stessa vita, e scatenava nel guerriero, quella convinzione di dover rispettare, a tutti i costi, il giuramento dato.

Hagakure va quindi interpretato come un cammino di vita da applicare tutti i giorni, un codice di condotta che nasce per formare lo spirito non solo sul campo di battaglia, sconfiggendo la paura della morte, ma anche nella vita, che ha un grande valore, e come tale va vissuta e rispettata.

Ecco perché, cambiando prospettiva nella lettura, altri passi del testo esaltano la vita, quasi da allontanarla dalla morte: “Oggi siamo più abili di ieri, domani saremo più abili di oggi. Per tutta la vita, giorno per giorno, siamo sempre migliori”.

E ancora…“Con ogni pensiero, tentare di conoscere i propri difetti e correggersi per tutta la vita: questa è la Via”.

Appare evidente, a fronte di queste considerazioni, che la lettura di Hagakure, deve essere affrontata con la dovuta attenzione, e appurato che la morte non rappresentava un ostacolo al proprio dovere, anziché parlare di come i Samurai non la temessero, è senza alcun dubbio più opportuno parlare di come avrebbero preferito prima vivere, e poi morire.

Vi consigliamo inoltre un altro testo scritto da Ruggero dello Russo dal titolo La ricerca della Via.

Se volete invece leggere l’opera Hagakure, cliccate qui per trovare le varie versioni disponibili.

*** Se trovi gli articoli, le traduzioni e le recensioni di questo sito utili, per favore sostienilo con una donazione. Grazie! ***

Se volete potete distribuire liberamente questo testo, in maniera non commerciale e gratuitamente, conservandone l’integrità, comprese queste note, i nomi degli autori ed il link http://sakuramagazine.com